※제 기사 스타일을 보시면 아시겠지만 이번 기사는 칼럼 기사이므로 '필자'라는 단어보다는 '나는'이란 단어를 사용하도록 하겠습니다.

스승의 날이 얼마남지 않았다.

내가 사는 부천의 경우 일부 초중고 학교들이 스승의 날에 등교를 하지 않는다고 들었다.

그런데 내 여동생(중 2)이 다니는 학교는 유독 이날 정상 등교를 한다고 이야기한다.

교장선생님의 정년퇴임이 얼마 남지 않았는데 이 날 아이들이 보고 싶다며 교장의 권한으로 내린 결정이다. 그러면 교장선생님은 자주 뵙냐고 물으니 그건 아니고 대부분 조회나 기타 내부사항에 대해 이야기 할 때는 교장선생님 보다는 교감선생님이 자주 진행을 했다고 이야기한다.

나는 여동생의 학교 교장이 학생들을 핑계로 아이들을 괴롭히지는 않았으면 한다.

촌지 문제로 요즘 어수선한 분위기에서의 등교는 나 역시도 동감하지 않는다.

오늘은 내 어렸을 적 선생님들에 대한 이야기를 하려고 한다.

나에게 있어 선생님은 매우 무서운 존재였다.

그래서 열심히 노력하고 나름대로 공부를 하지만 결국 들어오는 소리는 잔소리와 협박에 가까운 욕설들이 대부분이었다. (물론 좋은 선생님들도 있다. 그 이야기는 우선 나중에 하기로 하고...)

1994년... 중학교 1학년은 고난의 연속이었다.

우선 나는 영어를 배워야 한다는 압박감이 있었고 영어는 정말 힘들었었다.

만약 처음 배운 이 영어를 알기 쉽게 선생님이 지도를 해주었다면 좋았을 것을 오히려 나의 영어 선생은 영어를 못하는 학생들에게 '깡통', '밥통' 취급을 하였다.

여자 선생님의 입에서 자주 나오는 말은 '이 밥통들아~!' 였으니깐...

나를 포함에 얼굴이 좀 못난 아이들 두 명이 더 있었는데 이들을 '괴물 3인방'으로 부르기 시작했다.

항상 이 '괴물 3인방'은 영어시간이 공포였다.

음악 시간... 그럭저럭 버텼지만...

리코더를 못부르던 나는 실기 시험날이 무서웠었다.

리코더를 제대로 부르지 못했다. 그런데 음악 선생님은 나를 부르더니 내 얼굴에 뺨을 세게 한 대 날리시는 것이었다.

내가 선생님에게 덤빈 것도 아니요, 말대꾸를 한 것도 아니다.

단지 리코더를 못 불러서 뺨을 맞았다.

고등학생이 된 나...

이번에는 컴퓨터가 문제였다.

공부를 못했던 나는 실업계 학교로 진학하였디.

1997년...

실업계 컴퓨터 실무 관련 과목이 있었는데 생긴지 얼마 안되는 고등학교라서 컴퓨터 관련 시설은 최고였다.

하지만 나의 집에는 이 당시 컴퓨터가 없었다.

약 1~2년이 지난 후에야 컴퓨터를 살 수 있었다.

그래서 나는 그 때 까지도 컴퓨터를 다룰 기회가 전혀 없었던 것이다.

그런데 선생님은 그런 나를 무시하면서 바보 취급을 하였다.

입에 담아 낼 수 없는 욕과 야단을 맞아가면서...

나는 그 선생님 때문이라도 컴퓨터를 배워야 겠다고 생각하고는 컴퓨터 무료교육을 하던 세진 컴퓨터 랜드(지금은 없어졌지만...)에 동생과 한 달 무료 수강을 받아가면서 공부를 했다.

남에게 뒤처지기 싫으면 본인이 노력할 수 밖에 없었다.

물론 모든 선생님이 이런 것은 아니다.

하지만 학생들의 처지를 생각하지 않고 선생님 본인 맘대로 밀어붙이는 교육은 지금도 일부 학교에서 계속 이어지고 있다. 참스승을 이야기하는 요즘 그러다보니 학생들도 제 멋대로 움직이고 스승과 제자간의 벽이 점점 높아지는 것이 아닐까 싶었다.

하지만 꼭 나에게는 이런 선생님들만 기억이 나는 것은 아니다.

중학교 2학년 기술/산업을 가르치던 이은선 선생님은 교실의 아이들이 산만하고 어수선한 분위기로 수업이 진행이 되지 않았지만 나름대로 열심히 가르치려고 노력했다.

선생님 본인이 직접 인쇄한 프린트를 아이들에게 나누어 주어 퍼즐 문제를 풀게 하고 맞춘 아이들에게 간식을 주는가 하면 웬만한 일이 아니고서는 화를 안내는 자상한 여 선생님이었다.

나는 라디오 방송에서 때마침 그 선생님에 대한 이야기를 할 기회가 있어 선생님에 대한 이야기를 했었다. 그런데 몇 년 후 버스에서 우연히 그 선생님을 만난 것이다.

방송에서 선생님 이야기를 했다고 이야기하자 그녀의 입가에는 미소가 번지고 있었다.

짧고 아쉬운 만남이지만 누군가에게 미소를 줄 수 있다는 점에서 나와 그 선생님 모두 행복했을 것이다.

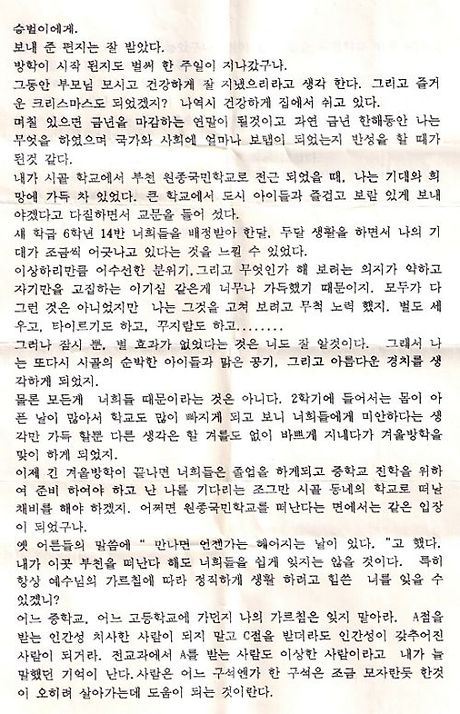

마지막으로 초등학교 6학년 때 선생님이 나에게 보내준 편지이야기로 마무리를 지으려고 한다.

겨울 방학때 선생님에게 편지를 보내는 행사가 있었다.

숙제라는 강제성도 있긴 했지만 나는 평소의 생각을 선생님에게 고스란히 글로 써서 보냈다.

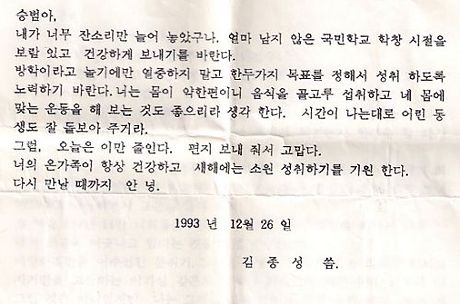

선생님은 손글씨는 아니지만 컴퓨터로 인쇄한 장문의 편지를 나에게 보내왔다.

지금도 이 편지를 다시 읽으면 그 때 생각에 자꾸 눈물이 날 것 같다.

이 글을 쓰신 김종성 선생님은 지금 어디 계실지 궁금하다.

그 시절 그 순수함으로 그대로 살고 계신 것일까?

이 시대에 살고 있는 착한, 인자한, 너그러운...

참된 선생님들이 모두가 행복했으면 하고 정말로 참된 스승과 참된 제자가 많아졌으면 하는 바램을 갖아본다.

누군가의 말처럼 그래도 아직 세상은 따뜻하기 때문이다.

'문화에 대한 잡설들 > 컬처 확대경, 컬처 쇼크' 카테고리의 다른 글

| TV와 전쟁을 선포한 씨네 21...-매체비평 웹진 '매거진 T' (0) | 2006.05.28 |

|---|---|

| 최신곡 무료로 듣기 힘들다고? 천만에! (0) | 2006.05.20 |

| 미디어 다음 잘 하시오! (0) | 2006.04.23 |

| 성지순례의 즐거움... 그리고 안타까움... (0) | 2006.03.19 |

| 지금은 1인 기자 시대...-'오마이 뉴스'의 시민기자와 '미디어 다음'의 블로거 기자단 (0) | 2006.01.25 |